China es uno de los principales responsables de este incremento, junto con India, Japón, Corea y Vietnam

La demanda mundial de carbón, considerado el combustible fósil más contaminante, alcanzó su punto máximo en 2024, pero se espera que se estabilice hasta 2027 gracias al avance de las energías renovables, según la Agencia Internacional de Energía (AIE).

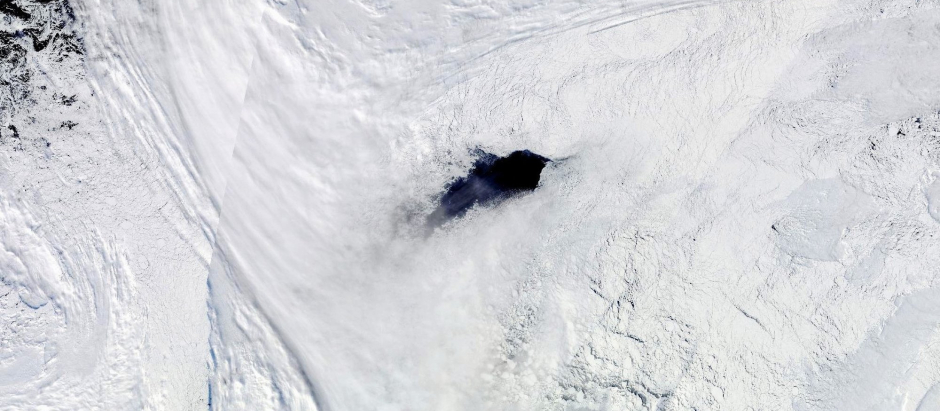

Este récord coincide con el calentamiento global, que en 2024 marcará el año más cálido registrado hasta la fecha, superando por primera vez un aumento de 1,5 ºC respecto a los niveles preindustriales, de acuerdo con el observatorio europeo Copernicus.

«Tras alcanzar un máximo histórico en 2024, la demanda mundial de carbón debería estabilizarse en los próximos años debido al rápido crecimiento de las energías renovables», detalla la AIE en su informe anual sobre el carbón, que cubre el período 2024-2027.

En 2024, la demanda alcanzará los 8.770 millones de toneladas, mientras que el comercio mundial de este combustible alcanzará un récord de 1.550 millones de toneladas, con precios un 50 % superiores al promedio registrado entre 2017 y 2019.

El año 2023 ya había establecido récords tanto en el consumo de carbón como en las temperaturas globales: la demanda llegó a 8.530 millones de toneladas, mientras el planeta vivía su año más caluroso jamás registrado.

«Nuestros modelos sugieren que la demanda mundial de carbón se estabilizará hasta 2027, incluso con un fuerte aumento en el consumo de electricidad», explicó Keisuke Sadamori, director de mercados energéticos de la AIE.

Sadamori añadió que «el rápido despliegue de tecnologías de energía limpia está transformando el sector eléctrico mundial, que representa dos tercios del consumo global de carbón». Sin embargo, advirtió que la velocidad del crecimiento en la demanda de electricidad será crucial a mediano plazo.

Asia, el centro del mercado del carbón

China sigue siendo el principal actor y motor del mercado del carbón: un tercio de todo el carbón consumido a nivel mundial es utilizado en las plantas eléctricas del gigante asiático. El informe también señala un aumento en la demanda de este combustible en otras economías emergentes como India, Indonesia y Vietnam, impulsado por el crecimiento económico y demográfico.

«Asia sigue siendo el epicentro del comercio internacional de carbón», indica la AIE. En este continente se encuentran los principales países importadores, como China, India, Japón, Corea del Sur y Vietnam, mientras que Indonesia y Australia lideran las exportaciones.

En contraste, la demanda de carbón en la mayoría de las economías avanzadas ya alcanzó su punto máximo y debería continuar disminuyendo hasta 2027, siempre que se implementen políticas ambiciosas, como las de la Unión Europea, y se disponga de alternativas energéticas, como el gas natural barato de Estados Unidos.

La AIE destaca que el «despliegue masivo» de energías renovables, incluso en China, podría frenar el crecimiento del uso de carbón, a pesar del aumento de la demanda eléctrica. En 2024, China continuó diversificando su matriz energética mediante la construcción de centrales nucleares y la expansión significativa de sus capacidades fotovoltaicas y eólicas, lo que debería contribuir a limitar el aumento del consumo de carbón.

Incertidumbres en el futuro

A pesar de estas proyecciones, Sadamori subrayó que factores climáticos, especialmente en China, tendrán un impacto importante en las tendencias de corto plazo en la demanda de carbón.

Además, la AIE identificó otras incertidumbres relevantes, como el aumento del consumo eléctrico debido a la electrificación del transporte, el mayor uso de sistemas de climatización y la expansión de sectores emergentes como los centros de datos. Asimismo, las condiciones meteorológicas podrían generar fluctuaciones significativas en el consumo de carbón.

Estas variables hacen que la demanda de carbón en China hasta 2027 pueda variar en hasta 140 millones de toneladas, lo que podría influir en que la demanda global disminuya o incluso crezca más de lo esperado.

ENLACES: